Il Governo risponde alle interrogazioni sul caso Siae - Homolaicus

La controversia in atto fra il professor Enrico Galavotti e la Siae potrebbe aver raggiunto una svolta decisiva: le risposte alle interrogazioni parlamentari sulla riproduzione delle opere d'ingegno a scopo didattico riservano non poche sorprese.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 07-11-2007]

Abbiamo già parlato del caso di Enrico Galavotti (vedi anche la discussione sul Forum), citato in giudizio dalla Siae allo scopo di incamerare proventi derivanti dai diritti di riproduzione di opere protette da copyright. La questione è molto controversa e anche molto seguita, perché potrebbe generare un importante precedente nella legislazione italiana, e probabilmente "fare scuola".

Le risposte alle interrogazioni parlamentari recentemente emesse potrebbero aiutare a far luce su alcuni punti chiave della vicenda.

Da un lato c'è la ben nota posizione della Siae, che si erge a paladina della difesa dei diritti degli autori, soprattutto nell'ottica di evitare che venga snaturato il senso delle opere d'ingegno o che venga fatta loro della sleale concorrenza. Più che giusto: per esempio copiare a scopo di lucro il "Codice Da Vinci" cambiando solo il finale, o utilizzarne ampie parti per fomentare l'antisemitismo sono azioni (oltre che deprecabili) da perseguire civilmente e penalmente.

Le risposte alle interrogazioni parlamentari potrebbero dare una svolta decisiva alla controversia in atto fra Davide e Golia, pardon, fra Enrico Galavotti e Siae.

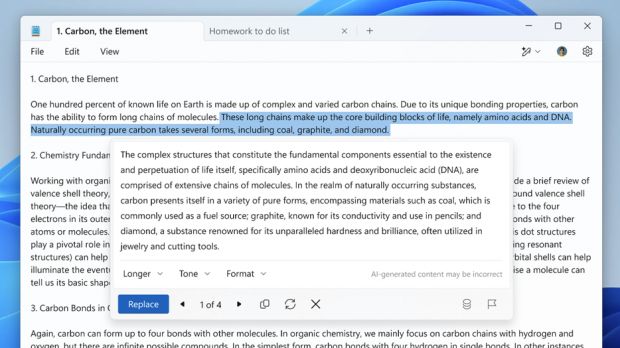

In sostanza Camera e Senato, analizzando le interrogazioni (punto per punto), hanno ribadito la non necessità di un adeguamento della legislazione vigente secondo il principio dell'americano fair use, perché ritengono che la libera riproduzione per finalità illustrative e didattiche sia già sufficientemente garantita.

Il nodo gordiano della questione, rimesso alla discrezionalità della giurisprudenza (dal momento che "la generale regola del diritto al compenso scaturente dallo sfruttamento di opera altrui è di stretta interpretazione"), non è stato sciolto.

Non è stata tracciata, purtroppo, una ben rimarcata linea di confine fra l'uso commerciale e l'uso non commerciale di un'opera di ingegno; i proventi derivanti da un banner pubblicitario sono equiparabili a quelli della vendita di un periodico?

Non sono state chiarite delle linee guida per poter identificare in maniera univoca ciò che è a uso didattico: la qualifica di docente potrebbe essere atta allo scopo, ma potrebbe anche rivelarsi un'arma a doppio taglio, impedendo a chi - per passione e per conoscenza diretta della materia - volesse liberamente diffondere le proprie conoscenze pur non avendone il titolo.

Infine è stato rimarcato un aspetto alquanto inquietante, che forse è passato troppe volte sotto silenzio: l'accesso indiscriminato al materiale didattico da parte di tutti gli utenti della rete (e non solo a una cerchia ristretta di utenti, quali per esempio un gruppo di studenti) è condizione vincolante per il libero utilizzo di un'opera d'ingegno. In sostanza, se tutti possono consultare quel materiale, è obbligatorio pagare delle royalty, indipendentemente dal numero reale di accessi per consultazione del materiale stesso.

Il problema fondamentale è e rimane l'assenza di senso civico e la scarsa conoscenza delle leggi che caratterizza il 90% degli italiani. Prima della massiccia diffusione degli strumenti informatici, infatti, tutti gli studenti sono cresciuti con l'errata convinzione di poter ricalcare la fotografia della propria opera d'arte preferita, fotocopiarla e regalarla a conoscenti, amici, e parenti (e magari raggranellare qualche mancetta da questi ultimi!).

Sono cresciuti pensando che non ci fosse niente di male nel portare a scuola il mangianastri e mettere la musica a tutto volume durante le feste scolastiche.

Sono stati educati a credere che una ricerca scolastica consistesse nel fotocopiare il materiale dai libri che avevano in casa, che trovavano in biblioteca o che prendevano in prestito dagli amici più grandi, per poi fare la collazione dei testi, il collage delle immagini e presentare la propria opera ai più disparati concorsi.

Gli studenti di ieri, e cioè gli adulti di oggi, non riescono a percepire la differenza sostanziale fra l'antico e l'odierno approccio alla didattica: per loro è semplicemente cambiato lo strumento, e le normative dovrebbero essersi adeguate di conseguenza. Ma la legge non ammette ignoranza.

|

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News

ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita.

Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui

sotto, inserire un commento

(anche anonimo)

o segnalare un refuso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA |

|

|

Commenti all'articolo (ultimi 5 di 20)

23-11-2007 15:08

10-11-2007 18:09

10-11-2007 06:06

9-11-2007 14:15

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

|

|

||

|

- Al caffe' dell'Olimpo:

[GIOCO] Dammi tre parole - Pc e notebook:

Caricare pc power bank - Dal processore al case:

Portatile con schermo rotto - Programmazione:

Evoluzione di carriera: da Sviluppatore IBM i a

PM/Tech Lead - Vecchi articoli di Zeus News:

Errori negli articoli - Al Caffe' Corretto:

Come sono le scuole superiori nella vostra zona? - Linux:

il mio vecchio pc con Linux - Altra ferraglia stand-alone:

Android TV e smart TV - Pronto Soccorso Virus:

Sito insicuro e notifiche firefox - Il salotto delle Muse:

Consigli per giovani scrittori